- 登入

- 註冊

崛起的共享經濟-是共善社會的夢想還是資本主義的陰謀?

近年來,共享經濟(Sharing Economy)快速崛起,在擁有成熟科技與人們創新思維後,藉由物聯網的連結,這股科技力量越發進步,並促成了二十一世紀的新經濟模式。然而,許多人都在為共享經濟的發展與帶來的正面效益歡呼且大力讚揚,卻忽略了背後有許多看不見的危險,甚至連當局者也無法發現其中的陰暗面。

在美國,反對共享經濟的浪潮不停襲來,美國勞工組織也正在努力為經濟體下的勞動者爭取更多的保障。

文章目錄

什麼是共享經濟?

簡單來說,共享經濟的本質就是『透過閒置資源的整合,獲取一定的回報』。對於供給方而言,能實現更大的經濟價值;對需求方而言,因不需直接擁有物品的所有權,因此能通過租、借等共享的方式來使用物品。

共享經濟的範圍涵蓋信息技術,交通,通信,住房,農業,金融和勞動力,提供不同形式的交換,在這樣的新型態社會體制下,共享經濟的確成為了日常中不可或缺的一股力量,任何人都可以成為供給方也可能同時為需求方。

共享經濟的代表企業有哪些?

其實共享經濟已經深深滲入我們的日常中,舉例來說:美食外送平台Uber Eats、Foodpanda;需要交通工具時很方便的共享單車Ubike或共享機車WeMo、Goshare、;機車快遞Lalamove、GoGoVan甚至是出遊必備的Airbnb都是耳熟能詳的共享經濟體系,這些都是利用自身持有的汽車與房子資產,以出租的或提供交通的交易方式,達到資源最大化。

最大的共享經濟企業——Uber

Uber創立於2010年,總部位於美國加利福尼亞州舊金山,以開發行動應用程式連結乘客和司機,提供載客車輛租賃及媒合共乘等服務。

乘客可以透過應用程式來預約載客的車輛,並且輕鬆的就能追蹤車輛的位置。而Uber的營運據點更是分布在全球785個大都市。人們可以透過網站或是手機應用程式進入平台,為共享經濟中的典範。

雖說是典範,但Uber的爭議也不少!Uber之所以壯大的,是因為美國多數城市與鄉鎮地區都沒有成熟的大眾運輸系統和計程車,在這樣的基礎上,他能夠快速的成長,並進入美國大型核心城市與計程車業競爭,但他的營業模式在部分地區還是會面臨法律問題,這樣的經營模式在許多地區還是會被認定有非法營運車輛的問題。

當Uber進入台灣,帶來了什麼影響?

『Uber在台灣,真的是共享經濟嗎?』

隨著捷運等便捷的交通工具愈發完整,台灣的計程車數量也開始下降許多。也因為這樣,台灣計程車產業已經是供給大於需求的狀況了,這些多出來的產能真的屬於共享機制嗎?他並不像其他國家一樣利用閒置的產能,反而導致計程車產業大受影響,更引來上百輛計程車集結在立法院,鳴笛抗議。

行政院2015年曾針對「共享經濟」議題,召開「虛擬世界法規調適會議」,出席會議的網路名人翟本喬表示Uber不是共乘服務,因為通常是民眾叫車後,Uber特別派出一輛車單獨載人,並沒有減少閒置資源。Uber沒有增加就業、沒有增加國家GDP,也沒有增加國家稅收,而且Uber也提不出有保乘客險的證據。

其實除了台灣曾有過大規模的反對浪潮外,南韓目前已禁止所有叫車服務共享平台,Uber在日本福岡使用私人轎車載客,也遭日本國土交通省禁止,中國也要求Uber車輛須取得營業登記,目前Uber在中國已被當地叫車業者購併。

共享經濟,真的是共善社會的夢想嗎?

湯姆.史利(Tom Slee)在「分享經濟的華麗騙局」一書中表示:利他主意和慷慨大方,這兩個用語時常被用來形容分享經濟,然而分享經濟卻一面倒由商業組織所構成,而不是非營利組織。並且,分享經濟不是解決長期社會問題的簡單答案,但這些公司卻不斷這樣對大眾行銷他們的故事。

湯姆.史利提醒了我們:必須有所警覺──這些分享經濟公司,事實上正以藉助網路的型態進行新的壟斷,他們的獨占地位,甚至要比以往的行業大型企業更為獨裁與全面。他們並沒有增長「分享」這件事中人類社會最需要的「陌生人互信」,事實上,還可能在危害這種信任。

誰才是最大的贏家?

我們大力地讚揚所帶來的好處,卻忘了風險散布於服務提供者和消費者之中,然而最大的報酬為平台擁有者所獲得。

『他們仲介了你我的信任,卻不想對交易秩序負責。──那個名叫「分享」的烏托邦,怎麼變成他們才是贏家?』——出自《分享經濟的華麗騙局:用科技收租的網路新地主,正如何危害人類社會?》

在共享經濟下工作的人與正統僱員的人相比,前者被剝奪了許多的保障或福利,例如帶薪休假、病假工資和獎金甚至是保險,甚至近年來有許多保險公司不會輕易讓共享經濟勞動者購買較划算的高額意外險。企業不再需要負起過多的責任,而法律卻也尚未為了共享經濟的體制做好全面的準備。

而共享經濟更是是建立在人與人之間的信任基礎上,無論是雙方之間的信任還是對平台的信任,都將是共享經濟發展的命脈。

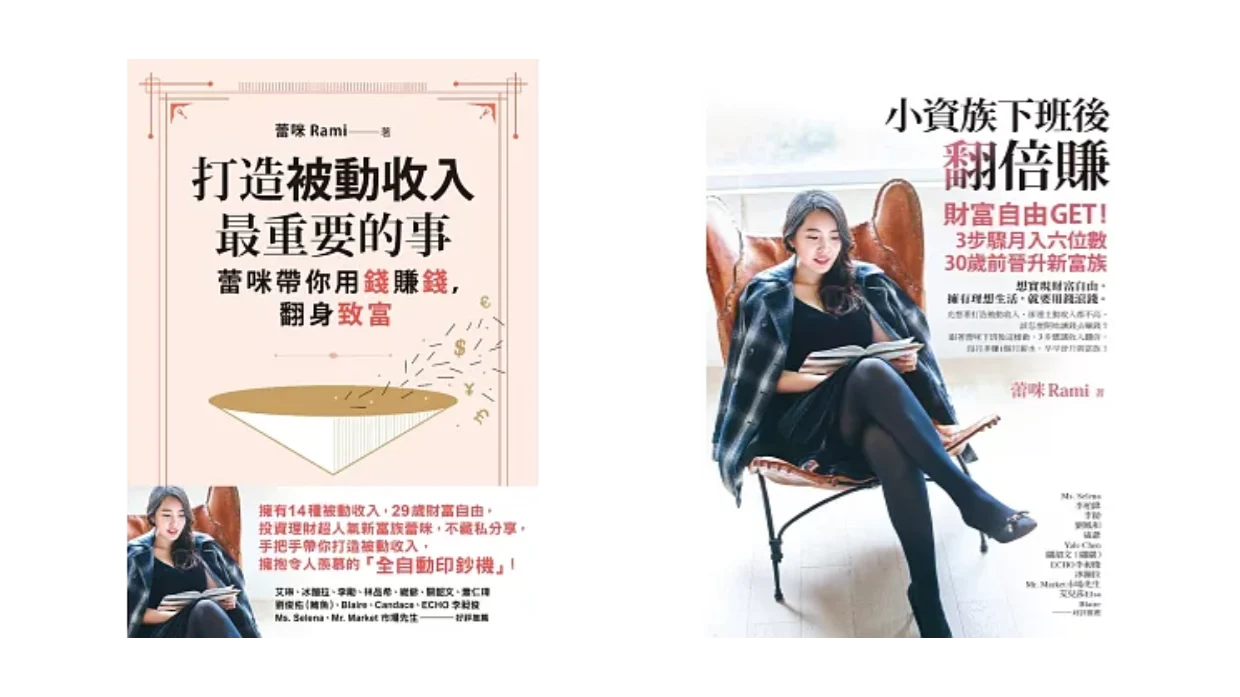

蕾咪的理財課 線上課程