- 登入

- 註冊

共享經濟如何賺錢?獲利方程式案例分享

共享經濟,如雨後春筍般的出現,已經形成了一股熱潮。對於想知道什麼是共享經濟的讀者,請參閱我們前一篇文章⟪搭過Uber、住過Airbnb!那你知道共享經濟是什麼嗎?⟫,其中,介紹了什麼是共享經濟,以及它的發展緣由為何?

這裡,我們將深入剖析,共享經濟的商業模式及案例分享!

文章目錄

共享經濟的商業模式是什麼?

共享經濟「去中介化」的機制,帶動供給端能力釋放,透過物聯網發酵,達到快速廣泛的媒合。使原本存在於個人間 (Peer to Peer) 的分享行為,發展成為制度化的商業模式,並從中獲取利潤。

共享經濟的第一類型 – 個人閒置資源共享

因為技術進步讓新創公司可以自建平台,一個媒合閒置資源和使用者的平台。

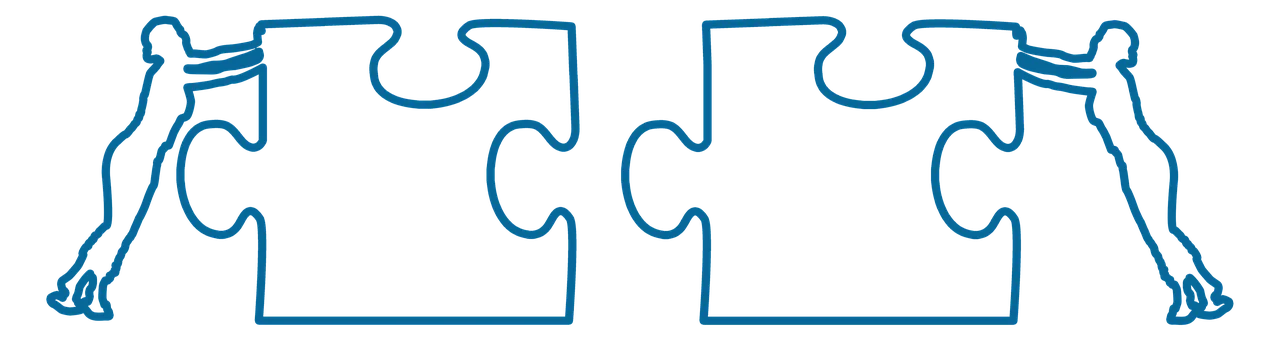

這些平台的架構如下:

這些平台大多是以C2C(Consumer to Consumer),由個人提供自己的資源登錄上平台,平台蒐集這些名單後,公開給需要服務的人。接受服務的人將錢給予平台,平台抽成之後再把剩餘的錢給予服務提供者,一個簡單C2C共享經濟就此形成!

然而,共享平台開始蓬勃發展後,遇到了一些問題

- 個人提供者的服務水準不一:Uber、Airbnb給了大家許多良好的體驗,卻也有許多地雷的狀況,平台在加速擴張時,很難去比對每個提供者的素質,導致服務水準不一。

- 各國法規限制:「Airbnb到底算不算旅館,讓旅客住進去到底有沒有危險?」、「Uber算不算計程車,需不需要有合格的司機駕照與保險?」灰色地帶的問題層出不窮,各國政府的應對也不同。

- 共享新創公司被大量投資:因為Airbnb 和 Uber的大成功 ,共享新創公司被大量投資,但他們也在同時會面臨服務水準、法規和大量競爭的限制,使得C2C的方式難以發展。

為了使許多共享經濟公司不讓發展受到限制,而漸漸發展到第二類型:標準化的商業資源共享。

共享經濟的第二類型 – 標準化的商業資源共享

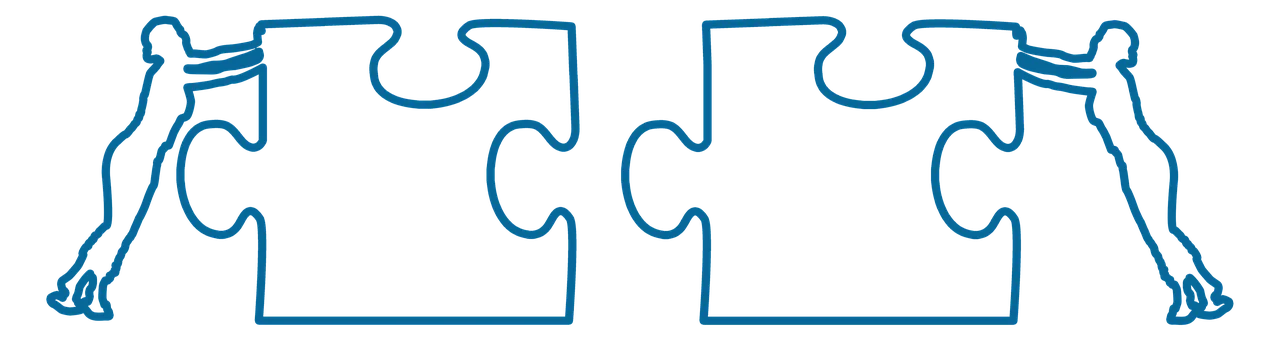

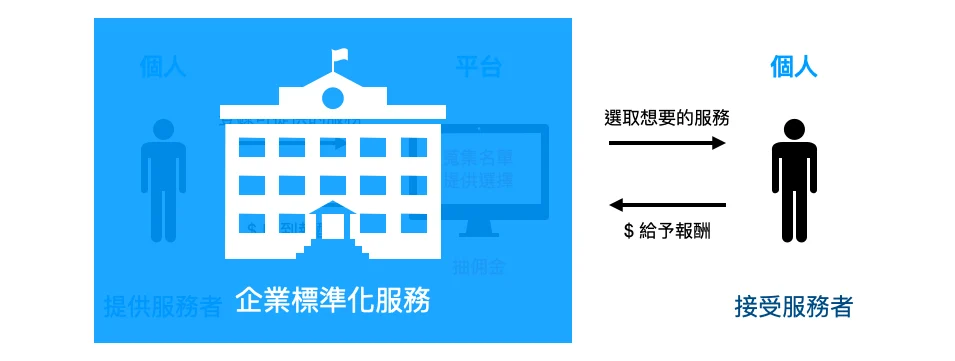

共享經濟的第二形態便是,去除了個人提供者(或是混合),由平台進行標準化的服務,其結構如下:

近年來,已發展共享公司都漸漸轉往第二類型的共享經濟,台灣最有感的例子便是Uber,從原本註冊就可以加入駕駛到現在需要申請租賃車、Airbnb要建立品牌公寓,都是走向標準化服務的例子。但企業越標準化,就會越來越像傳統租車公司或是飯店,共享與分享的精神逐漸消失。

共享公司也發現了這個問題,正在透過他們蒐集到的大量數據和經驗進一步升級服務體驗。就像Airbnb租房也許是犯法的,但過往的經驗顯示,遊客除了住房外,也喜歡房東給的當地旅遊景點。當我們將住房標準化時,把當地旅遊的導遊共享化,提升顧客整體遊玩品質。或是Uber利用大量的司機駕駛回饋的資訊,得知每個司機的開車習性,進而發展無人車科技,都是共享經濟轉型的最好範例。

共享經濟的培育

不少國家以鼓勵的態度看待新創。在新加坡,oBike被視為補充大眾運輸缺口的短程移動方式,在合法框架下,新創業者各自發揮。根據統計,共享經濟已催生超過200家的新創企業,並在資本市場中獲得大量資金挹注。根據PWC及德盛安聯預估,全球共享經濟產值預計至2025年將可衝破3350億美元。Uber市值已成長至510億美元,現已成為全球新創企業第一大、全球科技業前25大企業。此外,Airbnb市值同樣快速成長至200億美元。

台灣的共享經濟是否有跟上

在全球共享經濟風潮中,台灣當然也沒缺席。例如機車快遞Lalamove、GoGoVan、汽車共享平台Uber、房屋租賃平台Airbnb等企業都默默耕耘台灣市場已久,台灣本土亦有潔客幫、PickOne挑場地等類共享經濟模式的新創企業逐步發跡。

台灣有的共享平台如下:

商研院副院長王建彬指出,共享經濟商業模式的問世時間仍短,消費者、企業與政府監管單位均仍處於調適階段,未來還必須透過不斷的調整與磨合,才能夠適應這項新的商業法則。

針對共享經濟模式,行政院也已提出需在台灣設立公司、合法繳稅以及確保消費者權益三項原則,企業若符合相關標準,基本上政府均採取支持立場!

最後…

共享經濟的崛起並非一朝一夕,這是世代的變化,從擁有物質到追求行動自由,特別是千禧世代(泛指1980至2000年)的人,受到多次經濟危機和債務等壓力影響,當負擔大於便利性,千禧世代不再以追求「擁有」為主,更傾向「分享」及「以物易物」。如何創造共好,值得我們好好深思投入。:)

蕾咪的理財課 線上課程